Андрей Сахаров

и Лидия Чуковская

(фрагменты книги:

Геннадий

Горелик.

АНДРЕЙ САХАРОВ:

НАУКА И СВОБОДА.

Москва:

Молодая

гвардия,

2010

Из главы "Тридцать

седьмой год"

Из главы "Симметрии в

асимметричной

Вселенной"

Из главы "Сахаров и

Солженицын "

Предисловие

Эта книга о том,

как физик-теоретик и «отец советской водородной бомбы» стал

правозащитником и

первым в России лауреатом Нобелевской премией мира.

Чтобы понять это

невероятное превращение, надо разглядеть, как в судьбе Андрея Сахарова

скрестилось

несколько мощных сил. В семье он приобщился к загадочному миру российской

интеллигенции - загадка состоит уже в том, что слово, западное по

наружности, в словарях всего мира имеет пометку «рус.» Время жизни

Сахарова

пришлось на эпоху советской цивилизации с ее разительными

контрастами:

первый спутник в космосе и керосиновые лампы в деревнях‚ каждодневное

подавление свободы и высоты художественного творчества. Чудом на фоне

сталинской эпохи была научная школа, в которой Сахаров начал

свой путь в

физике и оформился как личность, - в стране‚ где власть подминала под

себя все

сферы жизни, учителя этой школы умудрялись подчиняться голосу совести.

И,

наконец, судьба Сахарова разворачивалась на фоне ядерной алхимии,

прыгнувшей

со

страниц мало кому понятных физических журналов на первые страницы

мировых газет. Только увидев, как соединялись все эти силы, можно

понять

жизненный путь Андрея Сахарова и его роль в истории.

Андрей

Дмитриевич Сахаров был современником и, можно сказать, коллегой автора

этой книги.

В 1970-е годы я видел и слышал его на семинарах в Физическом институте

Академии

наук, больше известном своим кратким именем ФИАН. Речь там шла о

теоретической

физике, и Сахаров казался столь поглощенным наукой, столь открытым и

мягким,

что это никак не совмещалось с теми безрассудно отважными

высказываниями и

действиями академика Сахарова, о которых ночами рассказывали вражьи

радиоголоса

под завывание родных «глушилок».

А мой путь к

этой книге начался в комнате Лидии Корнеевны Чуковской, куда я впервые

пришел

осенью 1980 года. На стенах комнаты висели фотографии Анны Ахматовой,

Бориса

Пастернака, Александра Солженицына, Корнея Чуковского - хозяйка комнаты

жила в

мире литературы. Я же пришел с надеждой разгадать загадку из мира науки

-

загадку одного молодого физика, чья фотография тоже присутствовала на

стене.

Это был муж писательницы – Матвей Бронштейн. Ему было тридцать лет,

когда его

арестовали в августе 1937 года, в разгар Большого террора, и через

полгода

мучений расстреляли. Столь короткой жизни, однако, хватило, чтобы

попасть и в

историю науки – Бронштейн открыл связь микрофизики с физикой Вселенной,

и в

историю литературы - с великолепными книжками о жизни науки. Осталась

загадка –

как это ему удалось? Много вечеров я провел в комнате Лидии Чуковской,

и

открывшаяся с ее помощью картина событий 1930-х годов - событий

удивительных и

трогательных, забавных и страшных, - превратила меня из физика в

историка-биографа.

На стене висело

еще одно фото, которое я не распознал, пока Лидия Корнеевна не сказала,

что это

Сахаров, - уж слишком безмятежной была улыбка человека с малышом на

руках. В

начале того самого 1980 года крамольный академик был выслан - без суда

- в

город Горький, под круглосуточный надзор. Оказалось, что физик Сахаров

не раз

бывал в комнате писательницы Чуковской: их связывало общее дело -

защита

униженных и оскорбленных, защита права человека на свободу.

В самом начале

своего пути в науку, в 1945 году, Андрей Сахаров заполнил «Личный

листок по

учету кадров», где в графе «социальное происхождение» указал –

«разночинцы».

Выражение «разночинная интеллигенция» родилось в конце 19 века вместе с

новым

сословием, которое требовалось для свободного развития России по

европейскому

пути. Это было самое несословное сословие, принадлежность к нему

определялась

лишь знаниями и способностями человека, а не его родословной или

имущественным

положением. Для этого читающего сословия важнейшим наследием была

русская

литература, уже успевшая стать великой, и свободолюбивый голос Пушкина

формировал взгляды интеллигенции наравне с новыми научными и

социальными идеями

европейского происхождения. Свободы сеятель

пустынный старался

не зря, - если бы разночинный интеллигент в третьем поколении

Андрей

Сахаров отвечал на анкетный вопрос «любимый поэт», то несомненно вписал

бы имя

Пушкина.

Трудность

российского пути к свободе проявилась уже в первые годы реформ, начатых

Александром II,

Царем-Освободителем, - во имя Свободы его же и убили люди, считавшие

себя

освободителями России. Лишь немногие из интеллигентов готовы были

убивать людей

ради освобождения страны и «мировой социалистической революции».

Преобладали

те, кто лечили и просвещали, развивали науку и технику, литературу и

музыку как

органическую часть мировой культуры. Самодержавная власть, втянувшая

Россию в

мировую войну, и нетерпимые свободолюбцы, толкавшие к мировой

революции,

подготовили трагедию Гражданской войны, жертвой которой была и свобода.

В возникшей на

обломках самовластья Советской России свобода стала весьма

дорогостоящий,

особенно после того, как в стране надолго воцарился самовластительный

вождь.

Особенно остро несвобода слова и мысли ощущались в мире литературе и в

мире

науки, общее переживание этой несвободы укрепляло дружбу Лидии

Чуковской и

Андрея Сахарова. Оба они стали свободными людьми в несвободной стране,

оба

воплощали лучшие традиции российской интеллигенции, хотя каждый прошел

свой

путь к свободе – свободе осознанной и ответственной. На этом пути, в

1968 году,

47-летний физик-теоретик и эксперт по стратегическому оружию Андрей

Сахаров, на

основе своих знаний и жизненного опыта, сделал научно-гуманитарное

открытие

мирового уровня – осознал взаимосвязь прогресса, мирного

сосуществования

и интеллектуальной свободы. Спустя семь лет он сформулировал это

открытие в

Нобелевской лекции: «Мир, прогресс, права человека - эти три цели

неразрывно

связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая

другими».

Жизненный путь

Андрея Сахарова, как и путь Лидии Чуковской, – вдохновляющий урок для

свободолюбивых людей. А поучительный урок истории нового времени

говорит о том,

что лишь свободные люди могут обеспечить процветание общества в целом.

Лидии Корнеевне

я обязан первыми своими впечатлениями о личности Андрея Сахарова. С

благодарностью посвящаю эту книгу ее памяти.

Из

главы

"Тридцать седьмой

год"

<>

На собрании в

ФИАНе Тамм рассказывал о своем участии в Первом съезде Советов в июне

1917

года: «Там были внесены три резолюции: одна за то, чтобы предоставить

генералам

право смертной казни на фронте, другая – против, и третья резолюция –

не давать

права смертной казни на фронте генералам, но не потому, что она

невозможна, а

потому, что она возможна только в руках пролетариата. За эту резолюцию

голосовали пять человек, и среди них был я».

Право смертной

казни, которое Тамм в 1917 году считал возможным доверить пролетариату,

продолжало терзать страну. Спустя неделю после фиановского актива в

Свердловске

был арестован его любимый ученик Семен Шубин (1908-1938),

возглавлявший

теоротдел Уральского Физико-технического института. В мае арестовали

Александра

Витта (1902-1938), профессора МГУ, яркого участника мандельштамовской

школы. В

августе – Матвея Бронштейна (1906-1938), замечательного ленинградского

теоретика, у которого Тамм был оппонентом по докторской диссертации.

У них были

разные приговоры – восемь лет, пять лет и расстрел, – но все трое

погибли в

1938 году. Спустя три десятилетия, в парадном томе к 50-летию Советской

власти,

Тамм подводил итоги развития теоретической физики и одним из итогов

указал

безвременную гибель этих троих физиков, «исключительно ярких и

многообещающих»,

получивших образование уже в советское время.

Об этих погибших

тридцатилетних физиках говорит и Сахаров в своих «Воспоминаниях», о них

он

узнал от своего учителя. В 1960-е годы судьба привела Сахарова к теории

гравитации и космологии, которой Матвей Бронштейн посвятил свои главные

работы,

и вскоре он познакомился с вдовой Бронштейна – Лидией Чуковской. Их

сблизило

участие в правозащитном движении, и Сахаров объяснял ей смысл и

значение

научных работ ее мужа…

Лидия Чуковская,

которая всю жизнь вела дневник, заметила: «Мои записи эпохи террора

примечательны, между прочим, тем, что в них воспроизводятся полностью

одни

только сны. Реальность моему описанию не поддавалась; больше того – в

дневнике

я и не делала попыток ее описывать. Дневником ее было не взять, да и

мыслимо ли

было в ту пору вести настоящий дневник? Содержание наших тогдашних

разговоров,

шепотов, догадок, умолчаний в этих записях аккуратно отсутствует».

О той же

реальности Андрей Сахаров написал полвека спустя: «Если говорить о

духовной

атмосфере страны, о всеобщем страхе, который охватил практически все

население

больших городов и тем самым наложил отпечаток на все остальное

население и

продолжает существовать подспудно и до сих пор, спустя почти два

поколения, –

то он порожден, в основном, именно этой эпохой. Наряду с массовостью и

жестокостью репрессий, ужас вселяла их иррациональность, вот эта

повседневность, когда невозможно понять, кого сажают и за что сажают».

Из

главы

"Симметрии в

асимметричной Вселенной"

Неблагодарное

дело - искать точное определение слову «красота». Среди его синонимов -

таких,

как гармония, соразмерность, – к миру точных наук ближе всего слово

«симметрия». Это понятие математически точное и, кроме того, очень

наглядное.

Симметрия крыльев бабочки - самый простой (и симпатичный) пример.

Всякая

симметрия – это закономерность формы, в силу которой это форма не

меняется при

каких-то переменах. Если правое крыло бабочки отразить в зеркале и

поставить на

место левого, никакой энтомолог разницы не заметит.

Простое свойство

из обыденного мира, получив математически точное определение, стало

инструментом теоретической физики в изучении глубинного устройства

природы.

Физика прошла долгий путь прежде чем в своих законах разглядела

проявления

глубинных симметрий мироздания. Все знали, что вертикально поставленный

и

закрученный волчок стоит на одной точке и не падает. Но почему? Потому

что не

знает, куда упасть: все направления, поперечные его оси, равноправны, –

все

направления в пространстве симметричны относительно этой оси. Такая

симметрия

определяет закон сохранения момента импульса – главный закон волчка.

Понятие

симметрии – одно из самых работящих в физике. Поведение не только

волчка, но и

отдельного атома и, не будь рядом помянут, термоядерного заряда –

определяются

симметрией. Физик-теоретик всегда начинает с максимально симметричного

упрощения своей задачи. А всякий фундаментальный физический закон

раскрывает

некую симметрию природы. Если же в явлениях природы обнаруживается

какая-то

асимметрия, то физик-теоретик получает трудную, но захватывающе

интересную

задачу – найти место этой асимметрии в гармонии мироздания.

«…Электродинамика

Максвелла

–

как ее обычно понимают в настоящее время – будучи приложена к

движущимся телам, ведет к асимметриям, которые не кажутся присущими

самим

явлениям» - так начинается первая статья Эйнштейна по теории

относительности.

Созданием этой теории он преодолел асимметрию, не присущую самим

явлениям –

построил описание, в котором эта асимметрия оказалась лишь одной гранью

глубинной симметрии природы.

Другой триумф

симметрии в физике связан с именем Поля Дирака. В конце 1920-х годов он

взялся

за чисто теоретическую проблему. К тому времени в физике жили и

работали две

фундаментально общие теории: теория относительности и квантовая

механика.

Первая давала возможность понимать явления, в которых скорости могли

достигать

скорости света. Вторая описывала поведение микроскопических частиц. Но

природа

не держит свои явления в отдельных ящиках, и Дирак хотел узнать, какой

закон

управляет электроном, когда необходимы сразу обе теории. Он нашел

возможность

объединить теорию относительности и квантовую механику в одном

элегантном хотя

и необычно выглядящим уравнении для электрона.

Одна лишь

проблема мешала аплодисментам. Для уравнения Дирака помимо электрона

требовалась еще одна частица – в чем-то очень похожая на электрон, а в

чем-то

прямо противоположная. Масса эта частица должна была совпадать с

электронной, а

заряд иметь противоположный. Настолько противоположный, что встреча

такой

частицы с электроном закончилась бы их аннигиляцией, т.е.

взаимоуничтожением.

Никаких частиц,

кроме хорошо известных электронов и протонов, физика тогда не знала, но

Дирак

решился поверить в симметрию своего уравнения, предсказал новую частицу

и дал

ей название «антиэлектрон». Спустя считанные месяцы экспериментаторы

обнаружили

в космических лучах такую частицу, но первооткрыватель назвал ее

позитроном –

из-за ее позитивного заряда, что особенно изумило экспериментатора. Для

теоретиков же главное свойство новой частицы – быть антикопией

электрона.

Позже были

открыты другие элементарные частицы, и их антикопиям уже давали

правильные

имена: антипротон, антинейтрон, анти-S+ гиперон…

Главное взаимоотношение частицы и ее античастицы по-прежнему в том, что

при

встрече они аннигилируют – взаимно уничтожаются. При этом рождаются

новые пары

частица-античастица или частицы света – фотоны, наследующие суммарную

энергию

родительской пары.

Мощь симметрии в

объяснении реального

мира убедила Дирака в том, что, как он говорил, «физические законы

должны

обладать математической красотой». А вся история его успеха – одна из

любимых у

физиков-теоретиков. Во всяком случае у Сахарова эта история об

антиэлектроне

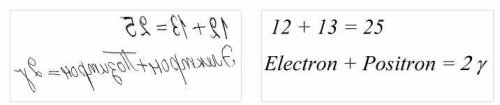

была под рукой. Это наглядно проявилось, когда он однажды

демонстрировал

совершенно гуманитарной Лидии Чуковской свою способность писать

зеркально и

написал «электрон + позитрон = 2 фотона».

Затем он написал

ее имя-отчество

одновременно двумя руками в противоположных направлениях, а она

безуспешно

попыталась воспроизвести его фокус.

Из

главы

"Сахаров и

Солженицын "

<>

Их идейное

расхождение вызывало у Солженицына горечь: «Дождалась Россия своего

чуда —

Сахарова, и этому чуду ничто так не претило, как пробуждение русского

самосознания!»

Два

замечательных русских человека, впервые встретившиеся в конце лета 1968

года,

принадлежали к одному поколению. Почти во всем остальном их можно

назвать

противоположными, если при этом помнить философский девиз физика Нильса

Бора:

противоположности не противоречат друг другу, а дополняют. Как чёт и

нечет, как

правое и левое – не противоположны, а дополнительны.

К своей встрече

Солженицын и Сахаров пришли с очень разных сторон.

Один - с самого

дна советской жизни, где он именовался «з/к Щ-262» и где ему

требовалось

напрягать все силы, чтобы выжить душой и телом. Он прошел сквозь толщу

народной

жизни и научился жить, сжавшись в кулак.

Другой явился с

самого

верха благополучия и почета, какие только могла предложить советская

система, и

ему не приходилось прикладывать особых усилий, чтоб говорить то, что

думал.

Живя в высоких слоях интеллектуальной атмосферы, он по долгу службы

знал тех,

кто управлял жизнью народа. И опасность, нависшая над жизнью планеты,

стала его

личной проблемой.

Один жил в самой

национальной части культуры, любил и собирал слова из народных глубин,

составив

«Русский словарь языкового расширения». А внешняя политика

правительства была

для него слишком внешней, – отвлекающей от главных – внутренних –

забот.

Другой пребывал

в самой что ни на есть интернациональной части культуры. Физик ощущает

наднациональность своей науки столь же непосредственно, как литератор

чувствует

внутринациональность языковой стихии. Открывая научный журнал на

английском

языке, физик видит, что неизвестный ему человек в совершенно

неизвестной жизни

думает о той же, что и он, проблеме, что для ее решения неизвестный

коллега

кое-что придумал лучше, но кое-что не заметил. Его не надо было

убеждать в

единстве человечества, и он с легкой душой сказал: «Человечество может

безболезненно развиваться, только рассматривая себя в демографическом

смысле

как единое целое, как одна семья, без разделения на нации в каком-либо

ином

смысле, кроме истории и традиций».

Осенью 1968 года

Сахаров впервые участвовал в международной конференции по физике и

общался там

с иностранными учеными – «на чудовищной смеси английского и немецкого».

Был,

однако, общий язык, которым они все хорошо владели – язык физики.

Мог ли

Солженицын говорить о главном деле своей жизни – о русской литературе,

– на

чудовищной смеси языков?

К различиям

жизненного опыта добавлялись – скорее, предшествовали им, – различия

психологические. При этом в облике каждого видны еще и собственные

противоречия. Об одном мы уже знаем от Сахарова, сказавшего о своей

манере

держаться в 1950-е годы – «внешне скромной, а на самом деле совсем

наоборот». А

Солженицын, наоборот, при всем своем неукротимом напоре обречен был на

глубинное

христианское смирение.

При таких

различиях можно удивляться, что их связывало глубокое взаимное уважение

и

восхищение и взаимное заступничество. Солженицын, лауреат Нобелевский

премии по

литературе 1970 года, предложил в сентябре 1973 года, в разгар

антисахаровской

кампании, присудить Сахарову Нобелевскую премию мира. А 12 февраля 1974

года, в

день, когда Солженицына арестовали, Сахаров заявил для канадского радио

и

телевидения:

«Я говорю из

квартиры Солженицына. Я потрясен его арестом. Здесь собрались друзья

Солженицына. Я уверен, что арест Александра Исаевича — месть за его

книгу,

разоблачающую зверства в тюрьмах и лагерях. Если бы власти отнеслись к

этой

книге как к описанию прошлых бед и тем самым отмежевались от этого

позорного

прошлого, можно было бы надеяться, что оно не возродится. Мы

воспринимаем арест

Солженицына не только как оскорбление русской литературе, но и как

оскорбление

памяти миллионов погибших, от имени которых он говорит».

Уважение и

восхищение, которое Солженицын и Сахаров вызывали у своих

свободомыслящих

соотечественников, не уменьшали их различий. И среди тех, кто был

знаком с

обоими, немного было людей, кто не только уважал и восхищался, но и

любил

обоих. Одной из этих немногих была Лидия Чуковская. «Не понимаю, как

Лидия Корнеевна

может одновременно любить и тебя, и Александра Исаевича», – привел

Сахаров

слова подруги жены.

Чуковская знала

и Солженицына и Сахарова, и личности этих разных людей были для нее

несравненно

важнее их расхождений философских, исторических и политических. Сама

она не

была ни философом, ни историком, ни политиком. Она была литератором,

поэтому

талант Солженицына могла ощущать сама. Выше всего написанного им она

ставила

«Архипелаг ГУЛаг», в котором видела не «информацию» о страшной половине

советской жизни, а художественную загадку: Как это из столь

нехудожественного

материала – из мук униженных и оскорбленных людей, – возникает поэма

столь

захватывающей лирической силы?!

О научном

таланте Сахарова она могла только догадываться. Помогало ей в этом

жизненное

знакомство с другим физиком - своим мужем Матвеем Бронштейном, в 1938

году

расстрелянным в подвале ленинградской тюрьмы.

В двух своих

великих современниках она видела – помимо их талантливых натур –

вольную мысль,

вольное чувство и несговорчивую совесть. Этого ей было достаточно чтобы

любить

их и защищать право соотечественников слышать этих двух – таких разных

–

современников.

Вот каким она

видела Сахарова:

«Говорил он с

некоторой суховатостью, сродни академической, и в то же время в речи

его

слышалось нечто старинное, народное, старомосковское. Произносил

“удивилися”,

“испугалися”, “раздевайтеся”… Говорил чуть замедленно, как бы

подыскивая более

точное слово. Перебивать его было легко, каждый поспевал высказаться

быстрее,

чем он, каждый говорил быстрее, чем он, да и сам Андрей Дмитриевич

легко

уступал нить разговора другим <...>. Андрей Дмитриевич всегда

пребывал в

одиночестве, внутри себя. Да, да – жена, любимая семья, друзья,

ученики,

последователи, совместный правозащитный труд, треск машинки, встречи с

корреспондентами, телефонные звонки из разных городов – звонки, которые

поднимали его с 6-ти часов утра. В каком же это смысле я упоминаю об

его

одиночестве? А вот в каком. Ахматова говорила, что иногда, продолжая

вести

беседу, – продолжает писать стихи. Иногда я и сама слышала в общем

разговоре ее

невнятное гудение. Расслышать мысли Андрея Дмитриевича сквозь его

одинокость я,

разумеется, не могла. Но я уверена, глядя на него среди шумного общего

разговора, что в нем совершается даже и в общем хоре глубокая и

одинокая

духовная работа. Окруженный людьми, он наедине с самим собой, решает

некую

математическую, философскую, нравственную или общемировую задачу, – и,

размышляя, задумывается глубже всего о судьбе каждого конкретного,

отдельного

человека».

О “невнятном

гудении” написала и сама Ахматова:

Бывает

так: какая-то истома;

В

ушах не умолкает бой часов;

Вдали

раскат стихающего грома.

Неузнанных

и пленных голосов

Мне

чудятся и жалобы и стоны,

Сужается

какой-то тайный круг,

Но

в этой бездне шепотов и звонов

Встает

один, все победивший звук.

Так

вкруг него непоправимо тихо,

Что

слышно, как в лесу растет трава,

Как

по земле идет с котомкой лихо…

Но

вот уже послышались слова

И

легких рифм сигнальные звоночки,

Тогда

я начинаю понимать,

И

просто продиктованные строчки

Ложатся

в белоснежную тетрадь.

Лидия Чуковская,

человек литературы, мерила Сахарова на свой аршин и аршин близкого ей

поэта. Но

что общего могло быть между невнятным гудением поэта и размышлениями

физика,

кроме того, что каждый делал свою одинокую духовную работу? Что общего

между

вглядыванием в душевное состояние человека и стремлением понять

устройство

природы?

«Книга Природы

написана на языке математики», - сказал Галилей, первый настоящий

физик. Но по

ощущениям его счастливых коллег, которым удавалось прочитать новые

строки в

этой книге, жанр этой книги - не сухая бухгалтерская проза, а

настоящая

поэзия. Правда, в отличие от поэта, физик не может в одиночку и

расслышать

пленные голоса в экспериментах и услышать сигнальные звоночки первых

математических рифм и записать начисто строчки готовой физической

теории. Нужны

коллективные усилия экспериментаторов и теоретиков.

И все же

одинокая духовная работа

физика-теоретика в родстве с работой поэта. Всякое сочинительство

подлинно

нового идет таким образом, – в физике, в поэзии, в философии истории.

<>

Мы снова вышли на дорогу. Шли мы не быстро, а

быстрый Мотя то и дело убегал вперед. Убежит и вернется. Прикоснется на

минуту к коленям Андрея Дмитриевича, задерет высоко голову, чтобы

увидеть его лицо, и снова побежит впереди нас по дороге. И снова

вернется. И снова убежит вперед, словно получив от прикосновения к

коленям, к голосу новый заряд сил. …" Лидия Чуковская. Каким он запомнился |

|

Лидия Чуковская в своей комнате, на стенах которой

висели и обе приведенные фотографии |

"…Александр Исаевич Солженицын и Андрей Дмитриевич

Сахаров расходились в своих философских, исторических и политических

воззрениях. Но оба глубоко уважали друг друга. И разумеется, Александр

Исаевич не раз публично выступал в защиту Сахарова. И, разумеется,

Сахаров сразу вступился за своего инакомыслящего современника, чуть

только под вечер 12 февраля 1974 года в городе разнесся невнятный слух

обареста Александра Исаевича. …" Лидия Чуковская. Каким он запомнился |

<>

Почему Сахаров и

Солженицын видели мир столь различно? Потому ли, что для русского

писателя родные

просторы распространенности русского языка – нечто гораздо более

существенное,

чем административные границы на карте? А физик точно знал, что дерево

российской науки началось с саженца, завезенного Петром Великим с

Запада и

прекрасно прижившегося на просторах России?

Но, главное, был

ли прав этот физик-теоретик в области политической практики? Или

воображаемая

политическая геометрия писателя открывала более глубокую правду? Или

более всего

правы те, кто, как Лидия Чуковская, хотели слушать обоих? Следить за

разногласиями великих соотечественников, размышлять об их различиях и

сходстве,

вырабатывая свое собственное понимание истории России и мира. Так их

слушала та

же Лидия Чуковская, записавшая в дневнике в мае 1982 года:

« Думала о

Сахарове и Солженицыне. Очень странные у нас представители нации.

Сахаров

объявляет себя западником. Между тем по характеру он – русский Иванушка

Дурачок. Иван Царевич. Одно благородство, одни несчастья и абсолютная

неспособность чего-нибудь добиться, при изумительной правоте.

<...> Наш

Иванушка Дурачок – западник (это весьма по-русски, между прочим).

Солженицын –

наш славянофил. Между тем он с головы до ног – немец; он Штольц среди

Обломовых. Точность распорядка по минутам; работа, работа, работа;

цель, цель,

цель; расчет, расчет, расчет – во всем этом ничего русского, напротив:

он

славянофил. А на самом деле все его славянофильство – любовь художника

к своему

художническому материалу, т. е. к языку. (В этом смысле и я славянофил.

)

Все это

славянофильство и западничество – “одно недоразумение”… это еще

Достоевский

сказал в речи о Пушкине. Насчет недоразумения – это и Герцен

почувствовал. “У

нас была одна любовь, но не одинаковая”. <…>движение за права

человека

никогда у нас не будет массовым, потому что у нас люди бывают возмущены

неравенством пайков и жилья, но не более того. Общее сознание – не

социалистическое, не буржуазное, а феодальное: ограбить сюзерена им

хотелось

бы, но необходимость сюзеренства они вполне признают. Никакого чувства

чести и

чувства собственного достоинства.

Солженицын пишет

с раздражением о наших эмигрантах: все “я”, “я”, “я”; все заняты

самоутверждением; и результат оказывается тот же: никакого чувства

собственного

достоинства».

У Лидии

Чуковской были тогда веские причины для горечи: Солженицына она не

слышала уже

девятый год – с тех пор, как его насильно разлучили с Россией, а

Сахарова уже

третий год держали под стражей в горьковской ссылке. Чуковская знала и

других

людей с чувством собственного достоинства, но их было слишком мало на

фоне

«общего сознания». И, соответственно, мало было надежды «чего-нибудь

добиться»

для свободы слова и свободы выбора в стране. Что, впрочем, не уменьшало

ее

решимости жить, подчиняясь лишь собственной совести.

В том, что

Россия стала гораздо более свободной страной, немалая заслуга Сахарова

и

Солженицына. Что же касается освобождения человека и его чувства

собственного

достоинства, то это по-прежнему остается делом самого этого человека.

Остаются

и расхождения взглядов на будущее страны и мира. И учиться можно лишь у

истории

и у тех, кто эту историю делал, меняя себя, свою страну и мир в целом.

Солженицын помог

Сахарову уяснить скрытую для него историю сталинской России. Возможно,

и

Сахаров вместе с послесоветской историей России научили чему-то

Солженицына,

если он 10 декабря 1998 года на приеме в шведском посольстве сказал,

что

уважение к живому разнообразию мнений необходимо для единства

человечества. Под

этими словами Сахаров подписался бы двумя руками (что он умел).

<>

<>

В сентябре 1973

года, отвечая на организованный гнев рабочих и мастеров культуры, Лидия

Чуковская нарисовала портрет крамольного академика:

«Человек

сердечного ума и думающего сердца, Андрей Дмитриевич Сахаров

возненавидел бомбы

и всякое насильничество. Обращаясь к Советскому правительству, к

народам и

правительствам на всем земном шаре, он первым стал раздумывать вслух о

том, что

названо ныне «разрядкой международной напряженности». Он написал

несколько

больших статей, известных всему миру, кроме тебя, товарищ советский

народ,

статей, в которых пригласил народы земного шара, вместо того чтобы

накапливать

бомбы, — накапливать мысли: как спасти человечество от угрозы войны?

голода?

болезней? вымирания? как спасти природу, человечество, цивилизацию от

гибели?

Он совершил нечто более значительное: задумался и о судьбе конкретного

человека, каждого человека, отдельного человека, и прежде всего о

судьбе

человека нашей родины. Это — его особенная заслуга, потому что

раздумывать о

судьбах всего мира, как бы ни были важны твои мысли, легче, чем

выручить из

беды хотя бы одного человека. Ведь кроме бомб, болезней и голода всюду

на нашей

планете, а на нашей родине в частности, существуют в изобилии тюрьмы,

лагеря, и

— это уж наш, родной, советский вклад в дело палачества! — сумасшедшие

дома,

куда насильно запирают здоровых».

Глава КГБ,

докладывая в ЦК о статье Чуковской, обратил внимание не на ее

портретное

искусство:

«ЧУКОВСКАЯ

утверждает, что между народом и наиболее передовыми, по ее мнению,

представителями интеллигенции - САХАРОВЫМ и СОЛЖЕНИЦИНЫМ, воздвигнута

стена,

которая “ничуть не ниже и не безвредней берлинской. У берлинской стены,

отделяющей одну часть города — и народа — от другой, при попытке через

нее перебраться

охрана открывает стрельбу. Каждый выстрел гремит на весь мир и

отзывается в

душе каждого немца и не немца. Борьба за душу “простого человека”, за

право,

минуя цензурную стену, общаться с ним, ведется в нашей стране

беззвучно”».

Чашу терпения

ЦКГБ

Лидия Чуковская начала наполнять с 1966 года, когда выступила в защиту

преследуемых писателей. Статьей «Гнев народа» она эту чашу переполнила,

и 9

января 1974 года ее исключили из Союза советских писателей.

В тот же день

Сахаров открытым письмом откликнулся на это событие и на «сильный и

чистый

голос Лидии Чуковской»: «Ее публицистика - это продолжение лучших

русских

гуманистических традиций от Герцена до Короленко. Это - никогда не

обвинение,

всегда защита. «Не казнь, но мысль, но слово». Как ее учителя, она

умеет и

смеет разъяснять то, о чем предпочитают молчать многие, защищенные

званиями и

почестями. <...> Я горжусь дружбой Лидии Корнеевны Чуковской. Я

преклоняюсь перед её бесстрашной искренностью и добрым мужеством!»

Преклонение не

мешало, однако, ему видеть их различия. Прочитав в 1978 году рукопись

книги

Чуковской о событиях 1973-1974 годов («Процесс исключения»), он записал

в

дневнике, что видит у нее элемент мифологизации: «Я не добровольный

жрец идеи,

а просто человек с необычной судьбой. Я против всяческих самосожжений

(и себя,

и других, в том числе близких людей)».

Через день,

побывав у нее в гостях, он записал: «Разговор с Л[идией] К[орнеевной] о

ее

книге был спокойным. Я сказал, что думаю».

Говорили они не

только о серьезном, и гости пришли не с пустыми руками в тот день

Страстной

субботы: «Мы подарили Л. К. два яйца, окрашенные по гениальной идее

Люси. (До

кипячения в луковой шелухе на яйца наклеиваются полоски и кусочки

лейкопластыря; Люся делала свое яйцо первой – для Л. К., я поздней –

для Люши

[дочери Л. К. Чуковской]; т. к. мое было красивей, то мы с Люсей

обменялись

авторством – договорились так сказать Л. К. )».

В

«Воспоминаниях» Сахаров вернулся к статье Чуковской «Гнев народа»: «Мой

образ в

этой статье предстает несколько идеализированным и более

целеустремленным,

единонаправленным, чем это имеет место на самом деле, и в то же время

чуть-чуть

более наивным и более чистым».

Претензия к

излишней чистоте сама себя опровергает – так может сказать только очень

чистый

человек. А другие элементы идеализации связаны прежде всего с тем, что

Чуковская, рисуя портрет Сахарова, не знала реальных – непростых и во

многом

секретных – обстоятельств, которые привели к его крутому жизненному

повороту в

1968 году.

Однако сам

Сахаров за этой идеализацией видел то, что он назвал – весьма

неопределенно, –

«идеологическими аберрациями». Сохранились его заметки, из которых

понятно, что

он имел в виду, и ясно, что он «крайне бы не хотел» обидеть Чуковскую:

«Для Лидии

Корнеевны,

как мне представляется, важными являются нравственные и культурные

проблемы, а

не политические. Эта ее позиция – активная и бесстрашная – близка и

понятна

мне, вызывает глубокое уважение. <...> Но иногда, как мне

кажется, в

оценках Лидии Корнеевны появляются огорчающие черты некой элитарности

что ли,

не знаю как назвать, – некая потеря общечеловеческого подхода, широты и

терпимости».

Он высказал

предположение, что «это – оборотная сторона культа культуры», но

зачеркнул его

и завершил совсем не обидно: «Мне не хочется углубляться в эту тему,

быть

может, я вообще тут не прав…».

Даже если

Сахаров тут не прав, ясно, что он был обделен чувством элитарности, и

этот

«недостаток» выделял его из элиты.

Андрей Сахаров, Руфь

Боннэр, Лидия Чуковская, 1976 год

<>

В тяжелый

момент, когда его действия – голодовку 1981 года, – не приняли близкие

ему

правозащитники, он писал Л. К. Чуковской (когда голодовка уже

увенчалась

победой):

«Конечно, я был

огорчен. Видимо, мне не удалось ясно выразить и передать даже близким

людям

наши мотивы и то внутреннее ощущение безусловной правильности,

единственности

выбранного пути, которое не покидало нас (Люсю и меня) ни в первые 13

дней, ни

в самые трудные 4-8 декабря, когда мы были разлучены и ничего не знали

каждый о

другом, и нас пытались поодиночке запугать, запутать и сломить, - то

ощущение,

которое сейчас дает нам счастье и гордость. Поверьте мне, из того, что

удалось

в жизни, мало что принесло такую безусловную, несомненную радость. И

еще - если

я чувствую себя свободным, то в частности потому, что стараюсь в своих

действиях исходить из своей конкретной нравственной оценки и не считаю

себя

связанным ничем кроме этого. Все это - внутреннее, и я, конечно,

понимаю, что,

стоя на противоположной, не понятной мне до конца позиции, Вы вряд ли

сразу от

нее отойдете. Но я надеюсь, что со временем у нас восстановится

взаимопонимание».

Открытка из Горьковской ссылки на фоне черновика, 1983 год